はじめに

こんにちは。クジライングリッシュです。

今日はTOEICリーディングで高得点(特に600〜800点の壁を超える)を取る最も簡単な方法、というテーマで書いていきます。

実際に試してみたわけではないですが、誰にでも再現可能で、すぐに結果に結びつく可能性を秘めた方法です。

TOEIC600点~800点ぐらいの間で点数が頭打ちになっている人は是非、試してもらえると嬉しいです。

あくまで仮説なので、実際に検証してみてほしいな

自己紹介は、以下の記事まで。

端的に言うと、『TOEICを1ヵ月半・1日1時間の勉強で920点取った人物』であり、『英語学習者』であり、すなわち『英語学習の迷い人』です。

大前提:TOEICリーディングの解説

TOEICリーディングの問題構成

この記事を読んでいるほとんどの方はご存じだと思いますが、TOEICのリーディングテストがどのような構成になっているかを念のためおさらいしておきます。

TOEICのリーディングテストは以下のように、Part5~Part7までの計3Partに分かれています。

Part7はいわゆる長文読解問題ですが一つの文書を読んで回答するPart7Aと例えばメールのやり取りのような複数の文書を読んで回答するPart7Bに分かれます。

| Part5 | 短文穴埋め問題 30問 不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。 |

|---|---|

| Part6 | 長文穴埋め問題 16問 不完全な文章を完成させるために、4つの答え(単語や句または一文)の中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各長文には設問が4問ずつある。 |

| Part7 | 1つの文書:29問 複数の文書:25問 いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。文書内に新たな一文を挿入するのに最も適切な箇所を選ぶ設問もある。各文書には設問が数問ずつある。 |

引用元:https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/about/format.html

TOEICリーディングの最大の特徴:時間が足りない

見出しの通りですが、TOEICリーディングの最大の特徴は『時間が足りない』ということです。

もう破滅的なぐらいに時間が足りないと言っても過言ではありません。

私は結構文書を読むスピードが速く、(できる・できないはさておき)人生で受けてきたあらゆる試験で『時間が足りない』なんてことは経験したことがありませんでした。

ところが、TOEICを受けようと思い、初めて問題に取り組んだ時、本当に驚くほど時間が足りなかったのを覚えています。

あんな経験は本当に初めてだったな

その後時間配分を見直し、実際にTOEIC920点を取った時の試験では10分ほど見直しに充てる時間を作れたものの、それでもかなりギリギリでした。

余談だけど、応用情報技術者という試験を受けた時は、150分の試験を60分で終わらせて退出してる。

いかにTOEICが時間に厳しい試験かってことだな。

TOEIC920点レベルの実力があっても10分余るか余らないかのレベルですので、当然600点~800点レベルの層はより時間に苦しめられていると思います。

所定時間内に解ききることすらできない、という現象もままあるのではないでしょうか。

試験時間内に全部解ききれなくて、後半適当にマークシート埋めることを『塗り絵』と呼んだりするぐらいだからな。

これはTOEIC600〜800点台の受験者にとって、特に深刻な問題です。この点数帯は英語力そのものよりも、時間配分ミスによるスコア停滞が大きな要因になっていると考えられます。

これが、今回の仮説の前提です。

TOEICリーディングの得点を分析する

TOEICリーディングのスコア・パート別正答率

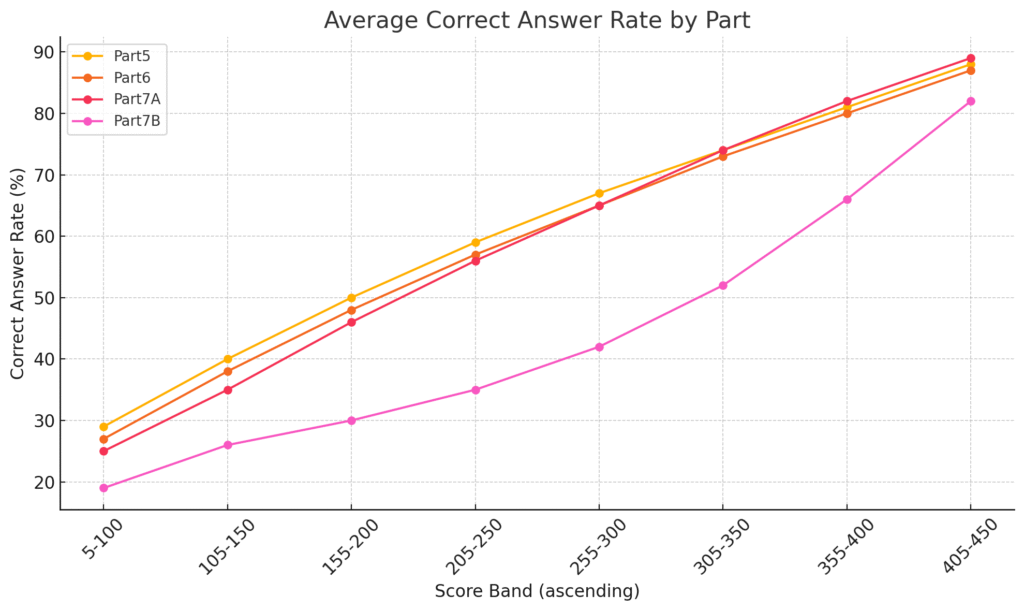

私が受験したときのTOEICリーディングのスコア・パート別正答率は、下の図のような感じでした。

横軸がリーディングスコア帯域、縦軸がパートごとの正答率です。

ピンクの折れ線を見てください。これがリーディング試験の一番最後に待ち構えるPart7Bです。他のPart5~Part7Aと比較して、明らかに異質であることがお分かりいただけるでしょうか。

Part5~Part7Aのスコア・パート別正答率には以下のような特徴がみられます。

- 得点帯域ごとにほぼ同じ正答率

- ほぼ得点帯域に比例して、1次関数のようにスコアが伸びている

一方で、Part7Bについては以下のことが言えます。

- 特にリーディングスコア中堅層で、Part5~Part7Aとの得点率に大きな乖離がみられる

- リーディングスコア中堅層においては伸びが悪く、上位層になるにつれて伸びが顕著

⇒2次関数のような伸び

TOEICリーディングのスコア・パート別伸び率

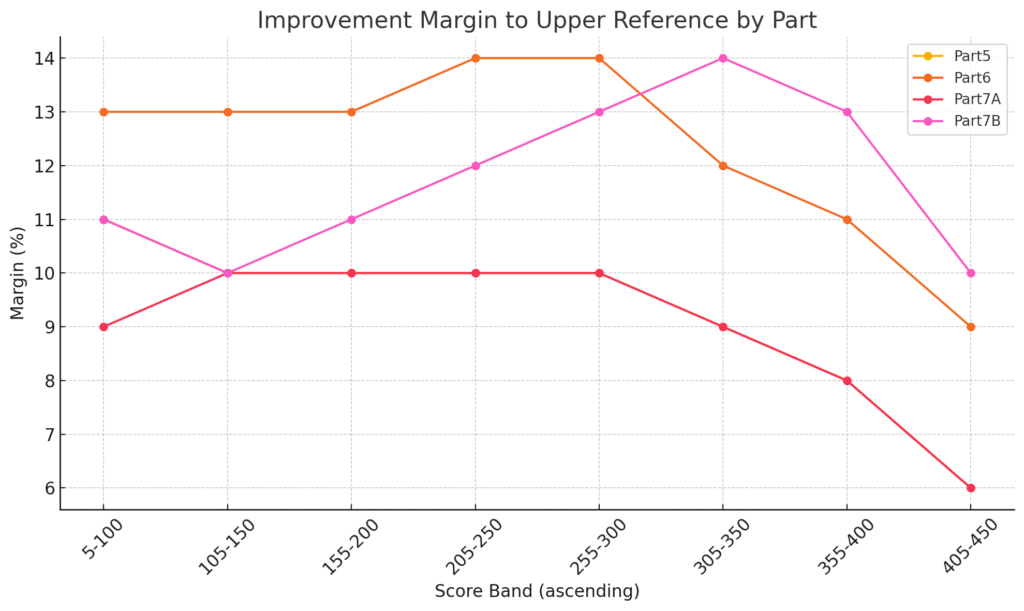

もう一つ図をお見せします。

これは、次の得点帯域にステップアップするために各パートごとの正答率をどの程度伸ばす必要があるか、平均値を示したものです。

横軸がリーディングスコア帯域、縦軸が次の帯域に進むための正答率の改善値です。

※たまたまですが、Part5とPart7Aのグラフが完全にかぶっており見えなくなっています。

先ほどの図を別の視点で表しなおしたものではありますが、これを見ていただけると以下のことが分かります。

Part5~Part7Aまで

- 0点~300点あたりまでは、伸び率はほぼ横ばい

- 300点以降、徐々に伸びが鈍化

Part7B

- 0点~350点まで、どんどんと伸び率が上昇していく

なぜTOEIC Part7Bだけが特別なのか?

なぜこんなことが起きるのか。可能性としては大きく二つ考えられます。

- TOEIC Part7Bの問題が非常に難しく、TOEIC上位の実力者にしか解けないから

- TOEICリーディングのタイトな試験時間のせいで、TOEIC上位層以外は問題を解ききれてないから

私個人としては、2の『問題を解ききれてないから』説を強く推します。

なぜならば、TOEIC Part7Bはそこまで極端に難しいわけではないからです。

確かに複数の文書が出てくる分集中力を求められる部分はありますが、求められる英語力・読解力の面でいえば、Part7Aとほとんど変わりません。Part7Bにだけ出てくる難しい単語や文法みたいなものは別にないのです。

また、受験者の多くが「後半を『塗り絵』する」という報告や体験談がネット上でも多数見られ、私自身も体感として時間のタイトさに苦労しました。。

こうした傾向が中堅層に顕著であることを踏まえれば、Part7Bの正答率の低さは「解いていないこと」が主因とみるのが自然です。

TOEICで高得点を取るための最短戦略とは?

最短戦略はPart5~Part7Aを犠牲にすること

結論から言います。特にTOEIC600〜800点台で足踏みしている人が高得点を狙うためには、Part5〜Part7Aを“多少精度を落としてでも”素早く解ききり、Part7Bに時間を残すことです。

言い換えれば、「Part7Bをちゃんと解くために、それ以前を処理する速度を上げる」のが最大のポイントというわけです。

その理由は、先ほどのデータから明らかです。

スコア中堅層において、Part7Bはほかのパートと比べて圧倒的に“正答率の乖離”が大きく、得点の伸び率も異常に高いことがわかりました。

つまり、「解けるかどうか」以前に、そもそもPart7Bにたどり着けていない人が非常に多いという現象が起きているわけです。

読めば取れる問題を、時間がなくて落としてる。それ、めちゃくちゃもったいない。

もちろん、Part5やPart6でも数問は落としてしまうかもしれません。ですが、「悩んでも正解できない問題」に長時間を使うのは損です。TOEICのような時間制限がシビアな試験では、“解ける問題に時間を回す”ことが最大の戦略になります。

そして、Part7BはPart6に比べて問題数が25問と圧倒的に多く、向き合う価値が高いパートです。

高得点を狙うなら、ここを落とすわけにはいきません。

未検証の事項

ただし、ここで一つ未検証の事項が残っています。

それは、『スコア中堅層が時間通りに解くことを前提にPart5~Part7Aを犠牲にしたとき、どの程度「取れる問題を落としてしまう」のか』ということです。

個人的には、分かる問題・分からない問題を区別して適切な時間戦略を組めば、おそらくそこまでスコア影響はないと考えていますが、あくまで主観です。

この戦略を試してみたい方、より具体的にアドバイスをさせて頂きたいのでぜひコメントを残していってください。

TOEICはスピード×戦略のゲーム

TOEIC600〜800点台での停滞は、「語彙や文法の不足」ではなく時間配分の甘さによって起きていることが多いです。この記事の戦略は、まさにその層に向けた処方箋です。

「正確に解く」だけでは、TOEICのリーディングではスコアが頭打ちになります。

これからスコアを伸ばしていきたい人は、ぜひ「解ききること」の重要性を意識して、時間配分や解く順番を見直してみてください。

その意識ひとつで、TOEICの世界が変わるかもしれません。

時間配分のテクニックについても、近日中に記事としてまとめる予定です。

ぜひブックマークして、次回の更新をお待ちください。

乞うご期待、だな。

コメント